Dans son édition du mercredi 14 janvier 2004, les journaux suisses La Liberté et Le Courrier consacrent un dossier relativement aux Suisses ayant fait commerce d'esclaves.

Ainsi, au Ghana, à Cape Coast, un ancien château fortifié a été un haut lieu de la traite négrière, reconnu lieu de mémoire de la traite négrière et inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Or, cette plaque tournante de la traite négrière a été créée en 1652 par un Bâlois, Isaac Miville, au service de la Swedisch-Afrikanische Compagnie. Miville n'est qu'un des Suisses ayant participé à ce triste commerce triangulaire. On en trouve dans tous les secteurs liés à l'esclavage.

Si la Suisse a joué un petit rôle comparativement aux pays maritimes, il est considérable pour un pays sans accès à la mer.

De nobles familles doivent ainsi une partie de leur prospérité à ce commerce comme les Du Peyrou, de Meuron ou de Pury à Neuchâtel. Des établissements bancaires genevois tels que Thellusson et Necker (si, si le futur ministre de Louis XVI), Cottin ou encore Banquet et Mallet ainsi que la maison Picot-Fazy, finançaient la traite des esclaves africains. Plusieurs de ces banques privées existent toujours aujourd'hui : par exemple, la Banque Leu à Zurich, les Banques Lullin (qui a fusionné en 1795 avec la Banque Ferrier pour devenir la Banque Ferrier Lullin & Cie) et Banquet à Genève. En outre, des Suisses possédaient également des plantations aux Caraïbes ou au Surinam. De plus, des contingents suisses ont aussi aidé à réprimer des soulèvements d'esclaves notamment à Saint-Domingue.

Ce travail de mémoire sur cet épisode peu glorieux doit beaucoup à Hans Fässler, un enseignant du canton de Saint-Gall. Celui-ci cherchait un angle original pour commémorer le bicentenaire de la création du canton de Saint-Gall en 2003. En découvrant un autre bicentenaire, celui de la mort de Toussaint Louverture, héros de l'indépendance haïtienne, Fässler a poussé plus loin ses recherches et a découvert avec stupéfaction que des Suisses avaient participé au commerce négrier.

En 2006, Fässler compte publier le fruit de ses recherches en les complétant par des interviews des descendants de ces «colons» suisses. En attendant, les résultats de ses travaux sont en ligne sur son site internet. Si le site peut paraître confus au premier abord, il contient des textes fort intéressants.

Après la question des Fonds juifs, la participation de la Suisse a la traite négrière, via les cantons et des privés, est une autre occasion d'effectuer un travail de mémoire et de réflexion avec les élèves loin des images d'Epinal traditionnelles. Loin aussi de l'apparente platitude de l'Histoire suisse.

Sources en ligne Journal La Liberté : - Ils étaient Suisses, mais aussi négriers - Des esclaves embarqués sur «L'Helvétie»

Journal de SolidaritéS : - Banques suisses et «black holocaust»

Article de l'encyclopédie Wikipedia (en anglais) - Jacques Necker

Sur les banques suisses (le berceau des banquiers), on lira avec intérêt le rapport N° 2311.– Rapport de M. Arnaud Montebourg, au nom de la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe. Tome I. Monographies. Volume 3 – La Suisse

Catégories du billet : #histoire #histodons #traite #esclavage #suisse

Pour retrouver l'ensemble de mes billets de blogs : [https://lyonelkaufmann.ch]

Lyonel Kaufmann 2023-2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Catégories du Blog: #AuCafé #Histoire #Roadbook #lecture #musique

Mère Royaume sur un âne (toile provenant de la taverne du Crocodile). Tableau de Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 1918). Datation : 1886 – 1887. Dimensions

Haut 250.5, larg 141.5 cm. Matériaux. Huile sur toile. © Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire. Numéro d'inventaire 1934-0018. Lien :

Mère Royaume sur un âne (toile provenant de la taverne du Crocodile). Tableau de Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 1918). Datation : 1886 – 1887. Dimensions

Haut 250.5, larg 141.5 cm. Matériaux. Huile sur toile. © Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire. Numéro d'inventaire 1934-0018. Lien :

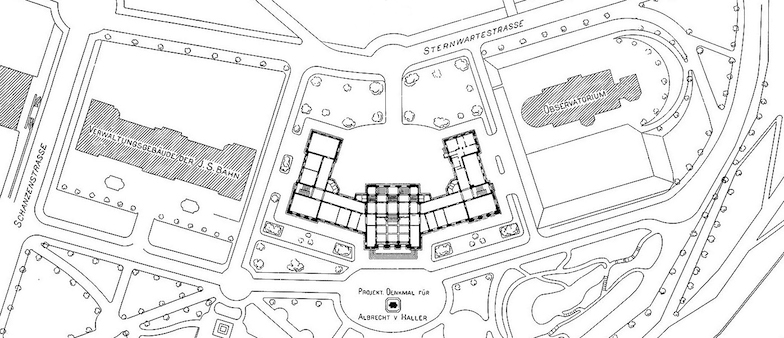

Source : Bâtiment principal – Université de Berne :

Source : Bâtiment principal – Université de Berne :