Frédéric Clavert (2015). Enseigner les Humanités numériques (1). L'histoire contemporaine à l'ère numérique.

Au fil de mes recherches du jour, je suis ”retombé” sur un billet de Frédéric Clavert sur Hypotheses, sur son blog désormais archivé. Sur celui-ci, il menait une réflexion sur les évolutions de la pratique de l’histoire contemporaine à l’ère numérique et expliquait et approfondir la notion de mise en données de l’histoire. Interroger le rapport de l’historien.ne à ses sources. J’y trouve un nouvel intérêt en lien avec certaines de mes réflexions actuelles en lien avec des recherches en cours sur l’élaboration/développement d’un environnement virtuel de recherche (EVR) pour un enseignement de l’histoire à l’ère du numérique.

Dans ce billet, Frédéric Clavert partage ses réflexions sur ce que pourrait être un enseignement des Humanités numériques «au fil du cursus» d’un étudiant à partir de son cours (trois fois deux heures) de méthodologie numérique en master 2 de relations internationales.

Dès le premier cours, il a l’impression que 80% des étudiants ont lâché prise. Finalement, il proposera une troisième séance organisées différemment. Il en retire la nécessité de donner la possibilité aux étudiants d’appréhender concrètement ce à quoi servent les outils et méthodes numériques.

Ses propositions : 1. commencer par un enseignement de culture numérique générale, touchant autant à l’usage des logiciels de base (traitements de texte par exemple) qu’à l’usage des réseaux sociaux et du web en général.

En note, il fait d’ailleurs la remarque suivante relativement au traitement de texte: > Même le traitement de texte doit être soumis à ces réflexions. Il suffit de lire Le Pendule de Foucault d’Umberto Eco dont un passage montre la manière dont l’ordinateur et le traitement de texte ont changé nos façons d’écrire pour s’en rendre compte.

il postule, par exemple, qu’expliquer comment faire une note de bas de page permet de toucher directement à la méthode historienne. Progressivement, en montrant les fonctions d’un traitement de texte, on montre également comment rendre l’ordinateur plus intelligent. Il est ensuite rendu encore plus intelligent en recourant à des techniques d’encodage par la structuration des données.

partir du traitement de texte, pour orienter les étudiants vers le principe des langages par balises (comme le HTML, le XML ou la TEI P5).

créer son corpus de données, l’élaborer, le structurer, l’exploiter, le visualiser à des fins professionnelles dans un sens large (recherche comprise) et introduire les notions de lecture distante / lecture proche.

Pour chaque approche, il s’agit d’allier des progrès pratiques et utiles aux étudiants et des réflexions méthodologiques et épistémologiques nécessaires à la pratique de l’histoire.

« Progressivement, on peut introduire des concepts incontournables – y compris une notion comme celle d’algorithme, que les historiens devraient plus interroger – et réinsérer le couple Histoire/Numérique dans des phénomènes numériques touchant toute la société (la mise en données du monde). »

Commentaire :

Premièrement, cela me donne l’envie de lire Le Pendule de Foucault d’Umberto Eco et d’y retrouver notamment ce passage sur le traitement de texte notamment parce que celui-ci met en évidence que le numérique n'est pas juste un outil, mais qu'il modifie modifie notre manière de produire du savoir.

Ensuite, il oriente à la fois en direction d’une méthodologie et pensée historienne tout en permettant d’aborder des spécificités liées à l’histoire numérique comme la question des langages par balises (encodage), les questions autour des données et de leur visualisation, les aller-retours entre une lecture macro et micro des données.

Portant sur l’examen des phénomènes numériques touchant toute la société avec la mise en données du monde, sa dernière partie permet d’aborder historiquement l’histoire et la place des techniques dans nos sociétés tant actuelle que passées. Pour moi, comme le propose Bernard Lepetit (1995) dans Les formes de l’expérience, il s’agit de dépasser les mythes techniciens (le mythe des révolutions techniques, le mythe de l’inventeur héroïque) et le déterminisme technique pour aller vers une Histoire des acteurs et des pratiques (lire à ce propos : Kaufmann, L. (2022). L’enseignement de l’histoire est-il soluble dans les Humanités numériques ? In LUDOVIA#CH22, Yverdon-les-Bains, 12 avril, diapositives 8 à 13).

Réf. : Frédéric Clavert (2015, 16 février). Enseigner les Humanités numériques (1). L'histoire contemporaine à l'ère numérique. Consulté le 17 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/plvo

#histoire #histodon #HumanitéNumériques #réflexions

Pour retrouver l'ensemble de mes billets de blogs : [https://lyonelkaufmann.ch]

Lyonel Kaufmann 2023-2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Catégories du Blog: #AuCafé #Histoire #Roadbook #lecture #musique

Repassage dans l’établissement de Hindelbank (BE), vers 1928 (Archiv der Justizvollzugsanstalt Hindelbank).

Repassage dans l’établissement de Hindelbank (BE), vers 1928 (Archiv der Justizvollzugsanstalt Hindelbank).

Mère Royaume sur un âne (toile provenant de la taverne du Crocodile). Tableau de Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 1918). Datation : 1886 – 1887. Dimensions

Haut 250.5, larg 141.5 cm. Matériaux. Huile sur toile. © Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire. Numéro d'inventaire 1934-0018. Lien :

Mère Royaume sur un âne (toile provenant de la taverne du Crocodile). Tableau de Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 1918). Datation : 1886 – 1887. Dimensions

Haut 250.5, larg 141.5 cm. Matériaux. Huile sur toile. © Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire. Numéro d'inventaire 1934-0018. Lien :

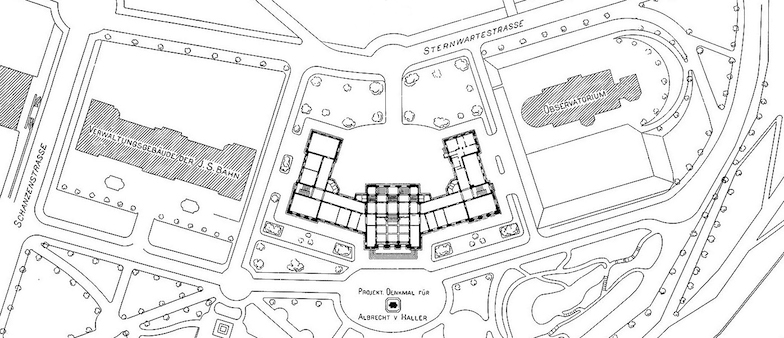

Source : Bâtiment principal – Université de Berne :

Source : Bâtiment principal – Université de Berne :